Mercredi 5 mars, ViveS Média a présenté la quatrième édition de son baromètre « Les femmes et l’argent », réalisé avec Viavoice, en partenariat avec Boursobank et Natixis Wealth Management. Cette année, une attention particulière a été portée à la dynamique du couple : amplificateur ou réducteur des inégalités financières ? Au-delà de cette question, plusieurs enseignements émergent, interrogeant le rapport des Français à l’argent.

Parler d’argent reste difficile pour 55% des sondés, que ce soit en entreprise, entre amis ou en famille. Autre élément marquant : nombreux sont les Français qui gèrent leur argent sans jamais consulter un professionnel. Pourtant, comprendre comment se constituer une épargne, apprendre à investir et planifier ses finances sont des nécessités. L’éducation financière demeure un sujet largement sous-estimé, alors qu’elle devrait s’imposer comme un pilier de la vie quotidienne.

Consulter un professionnel ? Non, merci

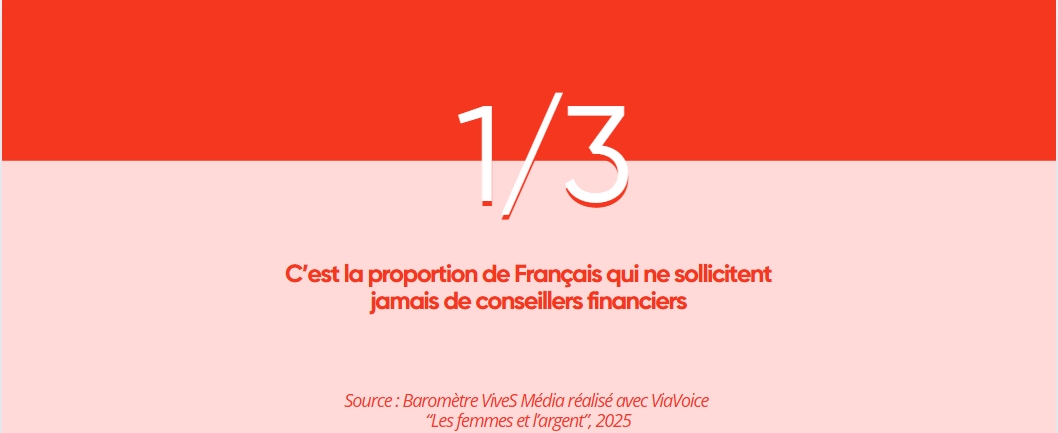

Un tiers des Français ne sollicitent jamais de conseils financiers, et 20 % le font moins qu’une fois tous les deux ans. Pourtant, gérer son argent ne s’improvise pas, et une absence totale de suivi peut s’avérer risquée, notamment lors de décisions financières importantes.

Il n’existe pas de règle absolue en matière de fréquence des consultations. Tout dépend du niveau de confort et des besoins de chacun. Certains préfèrent un suivi rapproché pour être rassurés sur l’état de leurs finances, tandis que d’autres, moins sensibles aux questions bancaires, ne jugent utile de consulter leur conseiller qu’en cas de besoin précis. Pourtant, certaines étapes de la vie rendent une expertise incontournable : l’achat d’un bien, préparation de la retraite, ou encore transmission de patrimoine.

Qui conseille les Français en matière d’argent ?

Puisque les Français consultent peu les experts, vers qui se tournent-ils ? D’abord vers leur famille : 41 % des hommes et 47 % des femmes suivent les conseils de leurs parents. Chez les jeunes, cette influence est encore plus forte (67 % pour les hommes et 81 % pour les femmes).

Surprise : les banquiers arrivent en deuxième position, mais leur rôle s’amenuise, en particulier auprès des jeunes générations. Si 45 % des hommes et 39 % des femmes les considèrent encore comme une source de conseil, cette relation est avant tout générationnelle : 55 % des hommes de 65 ans et plus consultent régulièrement leur conseiller bancaire, contre seulement 34 % des 18-24 ans.

Cela s’explique en partie par le fait qu’aller voir son banquier est une pratique de moins en moins courante. En 2023, seuls 9 % des Français se rendaient plusieurs fois par mois en agence bancaire, contre 62 % en 2007 (étude Fédération bancaire française). Cette évolution tient à plusieurs facteurs : la digitalisation des services financiers, la montée en puissance des applications bancaires et l’impact durable de la crise sanitaire. Aujourd’hui, 96 % des Français privilégient les services en ligne pour suivre leurs comptes, gérer leurs transactions ou contrôler leur budget.

En bas de la hiérarchie des sources de conseils figurent l’employeur (11 % des hommes, 6 % des femmes) et les amis (moins d’un quart des sondés).

L’argent reste un sujet sensible, peu abordé en famille, à l’école ou au travail. Si l’on n’en parle nulle part, comment développer des compétences financières solides ?

Changer la donne

Tous les acteurs doivent jouer leur rôle. Les institutions financières ont la responsabilité de rendre l’accompagnement plus accessible et pédagogique. Les pouvoirs publics, pour leur part, doivent promouvoir une approche intégrée qui allie cohésion sociale et autonomie financière. Au Club Landoy, nous sommes convaincus que les entreprises ont un rôle clé à jouer en soutenant leurs employés grâce à des formations ciblées. Le baromètre Landoy 2024 de la France qui vieillit révèle d’ailleurs qu’une large majorité de salariés se montre intéressée par des ateliers organisés en entreprise, notamment sur la préparation à la retraite (66 %), la compréhension des fiches de paie (55 %) et l’éducation financière (55 %).

Dès 2005, l’OCDE a souligné la nécessité d’introduire l’éducation financière dès l’école, estimant que « les individus devraient être formés aux questions financières le plus tôt possible dans leur vie ». Aujourd’hui, l’importance de cette compétence ne fait plus de doute. Dans un contexte économique difficile, marqué par l’endettement privé et public, l’éducation financière apparaît comme une urgence. Elle permet aux jeunes de mieux comprendre leurs finances, d’apprendre à gérer un budget, de prendre le contrôle de leurs projets et de renforcer leur pouvoir d’agir.

De nombreux pays l’ont compris et ont intégré ces notions dans leur système éducatif. En Finlande, par exemple, des modules d’éducation financière sont obligatoires dès l’école primaire, avec des résultats probants sur la gestion budgétaire des adultes.

Les risques de l’inaction

L’absence de formation en matière financière accentue les inégalités. Les femmes, notamment, en subissent les conséquences. Elles investissent moins, souvent par manque de confiance en leurs compétences, alors même qu’elles disposent des mêmes aptitudes (source : ViveS Média, les femmes et l’argent 2023), et en raison des inégalités salariales et de carrières plus fragmentées, elles ont plus de chances de finir précaires : en 2024 elles gagnent 40 % de moins que les hommes à la retraite.

Ne pas savoir gérer son argent augmente aussi les risques d’endettement excessif et de précarité. Un rapport de la Banque de France montre que le surendettement touche en majorité des ménages peu formés aux bases de la gestion financière (Banque de France, 2023).

Toutes ces raisons nous amènent à penser qu’il est temps de sortir l’éducation financière de l’ombre et d’en faire une priorité. Briser le tabou de l’argent, c’est permettre à chacun de mieux le maîtriser. Une société qui comprend l’argent est une société plus forte, plus autonome et mieux préparée aux défis économiques.