Le vote est-il en train de devenir l’apanage des plus âgés ? Au premier tour de la présidentielle de 2022, seuls trois jeunes sur cinq (18-24 ans) ont voté, contre près de 80 % des plus de 65 ans. Aux élections européennes de 2024, près de 60 % des 25-34 ans se sont abstenus (IPSOS). Ces chiffres confirment une tendance structurelle : les jeunes votent moins, et leur poids électoral s’amenuise mécaniquement face à une population vieillissante.

Sur les réseaux sociaux, une idée a surgi en 2022 : interdire aux plus de 80 ans de voter, au motif qu’ils défendraient avant tout leurs intérêts immédiats sans avoir à subir les effets des décisions politiques sur le long terme.

Si cette proposition peut légitimement choquer, sa radicalité traduit aussi un sentiment diffus de dépossession démocratique chez une partie de la jeunesse, qui voit les grands choix de société dictés par une majorité plus âgée.

Le pouvoir gris

Le vieillissement de la population fait que les plus de 65 ans pèsent davantage dans la masse électorale. Aujourd’hui, cette tranche d’âge représente plus d’un quart (27,5 %) des inscrits sur les listes, contre seulement 11 % pour les 18-24 ans (INSEE).

Attention, l’âge s’accompagne aussi d’un recul progressif de la participation : plus de 55 % des plus de 90 ans s’abstiennent systématiquement (INSEE), souvent en raison de fragilités – physiques ou cognitives. Dans les EHPADs, le vote est quasi inexistant.

Le poids électoral des seniors existe, mais il est aussi le reflet d’un rapport au vote plus structuré que chez les jeunes.

Si la jeunesse n’est pas et n’a jamais été une unité politique homogène (ni même sociale comme le rappelait Pierre Bourdieu par cette formule restée célèbre “la jeunesse n’est qu’un mot”), elle se distingue des autres classes d’âge par son abstention élevée. Lors des élections européennes de 2024, près de 59 % des 25-34 ans ne se sont pas déplacés aux urnes. Chiffre encore plus frappant : un quart des jeunes s’est abstenu de voter au second tour des présidentielles de 2022.

En bref, les choix politiques sont orientés par ceux qui votent, et ceux qui votent sont plus âgés. Le sentiment de dépossession exprimé par certains jeunes peut sembler légitime. Encore faut-il s’interroger : de quoi est-il question ?

Existe-t-il un vote des jeunes et un vote des vieux ?

- Les jeunes votent plus à gauche… mais pas seulement

Si le vote des jeunes n’est pas homogène, il se distingue par un rejet marqué du pouvoir en place. Aux élections européennes de 2024, seuls 4 % des 18-24 ans ont voté pour la liste Renaissance, contre 39 % des plus de 65 ans ayant soutenu Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022.

Ce rejet ne se traduit pas par un vote uniforme, mais par une polarisation croissante aux extrêmes. Aux européennes, parmi les 47% des 18-24 ans qui sont allés voter, près d’un tiers ont choisi la France insoumise. En 2022, Jean-Luc Mélenchon rassemblait 36 % des 18-24 ans et 30 % des 25-34 ans s’étant déplacés aux urnes. L’extrême droite capte également une part croissante du vote jeune : 22 % des électeurs âgés de 18 à 24 ans ont voté pour Marine Le Pen lors des présidentielles de 2022, parmi les 52% de votants. (IFOP)

- Des priorités différentes selon les classes d’âge

Les priorités électorales varient nettement selon les générations. Les jeunes placent l’environnement au premier rang de leurs préoccupations : lors de la présidentielle de 2022, 26 % des 18-24 ans citaient cet enjeu, contre 16 % pour l’ensemble de la population (Institut Montaigne). Ils accordent également une importance majeure à la justice sociale, au logement et à l’accès à l’emploi, tandis que les plus de 65 ans votent d’abord sur des questions de pouvoir d’achat, de sécurité et d’immigration.

A cela s’ajoute que les seniors, parce qu’ils votent massivement, constituent un électorat courtisé par les candidats. Leur mobilisation en fait un levier clé du jeu politique, poussant les responsables politiques à orienter leurs discours et leurs programmes en priorité vers cette tranche d’âge.

Face à ces différences, le sentiment d’injustice démocratique s’installe chez certains jeunes. Pourquoi voter, si les décisions sont prises par des électeurs plus âgés, qui ne vivront pas toujours les conséquences de leurs choix ? Plus généralement, une question de philosophie politique se pose : comment garantir la prise en compte de l’horizon long quand celui de l’électeur médian se réduit ?

Réconcilier les jeunes avec le vote : la solution ?

Les jeunes votent moins, mais sont-ils pour autant complètement désintéressés de la politique ? Leur rejet des institutions ne traduit pas un désengagement démocratique. Bien qu’ils ne se reconnaissent pas toujours dans les partis traditionnels — 55 % des 18-24 ans s’en disent éloignés —, beaucoup s’engagent différemment, sous des formes moins institutionnelles.

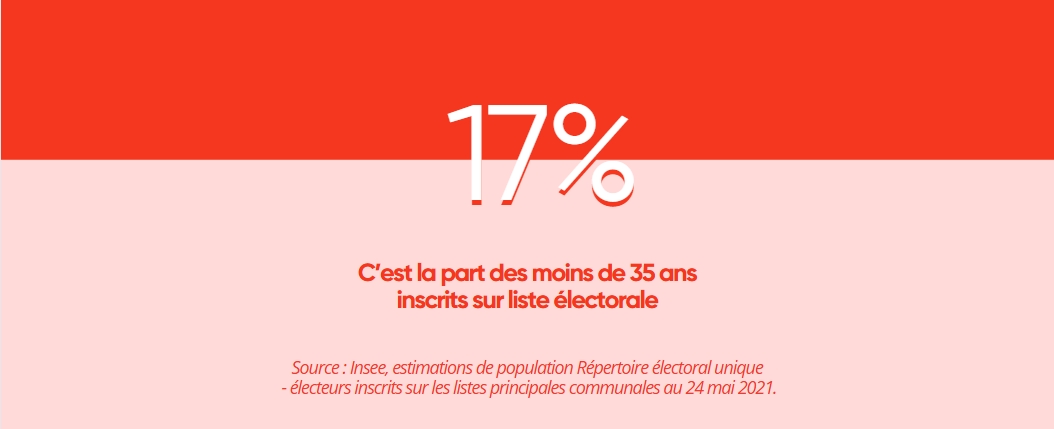

La fracture générationnelle ne peut être réduite à l’abstention : dans un monde idéal où tous les jeunes se déplacent aux urnes, leur poids reste minoritaire. Maxime Sbaihi, dans son livre Le Grand Vieillissement (Editions de l’Observatoire, 2022) rappelle que les plus de 50 ans détiennent désormais la majorité absolue parmi les 48 millions d’électeurs, tandis que les moins de 30 ans ne représentent plus que 17 % du corps électoral.

Face à ce déséquilibre, des propositions plus ou moins radicales ont émergé. Certains, comme Frédéric Monlouis-Félicité dans La guerre des générations aura-t-elle lieu ? (Edition Manitoba, 2022) proposent de pondérer le vote selon l’âge, donnant ainsi plus de poids aux jeunes, garants du long terme. A l’inverse, certains prônent l’abaissement du droit de vote à 16 ans, voire un droit de vote indirect pour les enfants, via leurs parents.

La vraie question n’est sans doute pas de retirer le droit de vote à qui que ce soit, mais plutôt comment faire en sorte que les jeunes se sentent partie prenante du destin collectif. Faciliter le vote pour les jeunes, notamment en instaurant un vote en ligne ou dans les lieux d’étude, permettrait de lever certains freins. Créer des espaces de dialogue intergénérationnels – en entreprise ou ailleurs, favoriserait une meilleure prise en compte des attentes de chaque génération. Enfin, associer davantage les jeunes aux grandes réformes de long terme, qu’il s’agisse de l’environnement ou du marché du travail, garantirait une prise de décision plus équilibrée.

Réconcilier les générations ne signifie pas opposer les âges, mais repenser un modèle démocratique qui intègre réellement les enjeux du futur. Car si les décisions sont prises sans la jeunesse, comment s’assurer qu’elles répondront aux défis de demain ?