Dans le tumulte quotidien des crises économiques, politiques ou climatiques, un bouleversement silencieux échappe à notre radar : la transition démographique.

Le taux de croissance de la population mondiale est tombé sous la barre symbolique de 1 % en 2023, pour la première fois depuis 1945. Le pic d’enfants — ce moment où le nombre d’individus âgés de moins de quinze ans atteint un sommet absolu — a été franchi en 2017 (UN world population prospect).

Ce ralentissement ne se traduit pas encore par une baisse immédiate des effectifs humains, car nous vivons plus longtemps. Mais le XXIe siècle sera, pour la première fois de l’histoire moderne, celui d’un déclin démographique mondial.La France n’échappe pas à cette dynamique. Le dernier rapport de l’INED, publié en mars 2025 par Gilles Pison et Laurent Toulemon, s’intitule sans détour : La population de la France va-t-elle diminuer ? Il s’appuie sur des projections jusqu’en 2070 et pose une question : dans un pays où la fécondité recule, faut-il s’attendre à une baisse de la population ? Et si non, à quelles conditions cette stabilité serait-elle assurée ?

En janvier 2025, la population française s’établit à 68,6 millions d’habitants. Une hausse de 169 000 personnes en un an (+0,25 %). Ce chiffre masque un changement profond de dynamique : en 2024, neuf dixièmes de cette progression sont dus au solde migratoire, estimé à 152 000 personnes. Le solde naturel — la différence entre naissances et décès — ne représente plus qu’un dixième de cette croissance, soit 17 000 personnes. À titre de comparaison, il s’élevait encore à 140 000 en 2019.

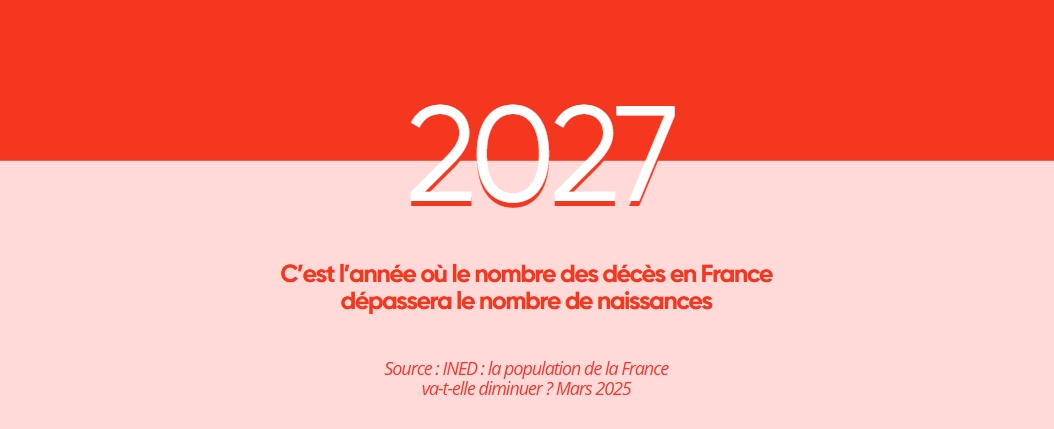

Ce retournement s’explique par deux tendances désormais bien ancrées : une baisse continue des naissances (la fécondité s’élevait à 1,8 enfant par femme en 2022), et une hausse mécanique des décès, liée au vieillissement des générations du baby-boom. Si ces tendances se maintiennent, l’INED projette que le solde naturel deviendra négatif dès 2027, bien plus tôt que l’INSEE qui, dans ses dernières projections publiées en 2021, prévoit un solde naturel négatif à partir de 2035.

Pourtant, la population française devrait continuer d’augmenter pendant encore deux décennies. Comment l’expliquer?

L’immigration à la rescousse de la croissance démographique ?

L’immigration serait à court et moyen terme, le principal moteur de la croissance démographique française. C’est le pari retenu par l’INED dans son scénario central : une fécondité stabilisée à 1,62 enfant par femme, une espérance de vie en progression, et un solde migratoire moyen de 150 000 personnes par an sur tout l’horizon de projection. Ce niveau permettrait de maintenir la population plus ou moins stable jusqu’en 2070, malgré un solde naturel devenu négatif sur cette décennie.

Certains pays voisins ne peuvent déjà plus croître démographiquement sans immigration. Ce n’est pas que la taille de la population qui compte mais aussi sa composition. Le vieillissement inédit des populations des pays riches réduit la population active, c’est-à-dire la main-d’œuvre disponible. Pour y faire face, l’Italie a ainsi fait passer en 2023 un décret autorisant l’arrivée d’un demi-million de travailleurs étrangers jusqu’en 2025 malgré un exécutif qui avait ouvertement fait campagne contre l’immigration, principalement illégale. La même année, l’Allemagne fait passer une nouvelle loi immigration actant une stratégie de recrutement massif à l’étranger. Le Japon, longtemps réticent à l’ouverture de ses frontières, a franchi un seuil symbolique en accueillant plus de deux millions d’étrangers en 2023 — un record. Majoritairement venus du Vietnam, des Philippines ou du Népal, ces travailleurs répondent à un déficit de main-d’œuvre croissant, dans un pays où près de 30 % de la population a désormais plus de 65 ans, et où les décès excèdent les naissances de 800 000 chaque année.

La France peut-elle compter sur l’immigration pour éviter sa dépopulation ?

Il faut être prudent : si le rapport de l’INED se fonde sur des calculs rigoureux, les scénarios possibles restent multiples – et incertains. Les politiques de soutien à la natalité ont, on le sait, un impact très limité. Du côté du solde migratoire, l’incertitude est plus forte.

Le chiffre de 152 000 entrées annuelles, retenu par l’INED et l’Insee, correspond à la moyenne des années 2019 à 2021. Il ne s’agit pas d’une mesure directe, mais d’une estimation. Le solde migratoire varie selon les conjonctures économiques, les politiques de visas, les régularisations administratives ou encore les crises géopolitiques. Il est, par définition, instable, et peut être grossi ou dégrossi à des fins politiques.

À cette incertitude statistique s’ajoute une limite plus fondamentale : l’immigration ne peut être qu’une réponse partielle au vieillissement démographique.

L’immigration peut temporairement compenser le recul du solde naturel, notamment en répondant aux tensions sur le marché du travail. Elle ne permet pas, en revanche, de faire repartir la population à la hausse.Faire appel à une main-d’œuvre étrangère soulève aussi des enjeux d’acceptation politique et d’intégration sociale. Le Japon en offre un exemple éclairant : malgré une ouverture récente à l’immigration pour répondre à ses besoins économiques, l’insertion durable des travailleurs étrangers y demeure difficile. Barrière de la langue, précarité des emplois, marginalisation dans les zones urbaines — les obstacles à une intégration réussie sont nombreux. Le pays a décidé d’explorer une autre voie singulière : celle de la robotisation. Dans les secteurs de l’agriculture, du transport, de l’hôtellerie, et plus encore dans le soin aux personnes âgées, les robots viennent partiellement combler le vide laissé par une population active en déclin. Ce choix technologique révèle une préférence nationale assumée, mais qui atteint vite ses propres limites : sans naissances, ni apport migratoire suffisant, aucune solution — pas même technologique — ne pourra durablement faire face à la contraction de la population.

Et enfin, l’immigration ne permet pas de relancer durablement la natalité. Comme le rappelle Maxime Sbaihi (Les Balançoires vides, Editions de l’Observatoire, 2025) les immigrés de deuxième génération finissent par adopter les préférences de fécondité du pays d’accueil. Leur taux de fécondité s’alignent sur celui de ceux qui sont là depuis plus longtemps. L’immigration ne rajeunit donc pas la société autant que ne le feraient… des naissances. Elle ne remplace pas une politique familiale, ni une réflexion plus large sur les conditions de vie, de travail et d’éducation qui peuvent peser sur la réalisation du désir d’enfants.