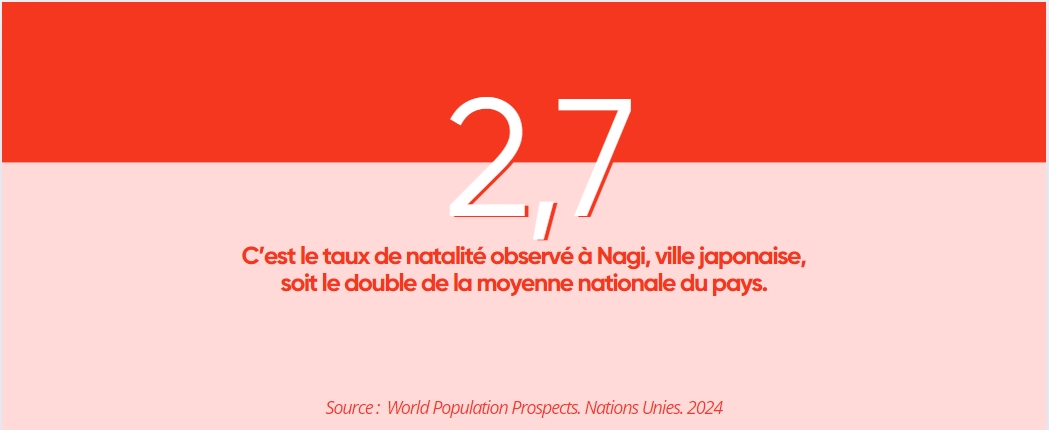

Le Japon est connu pour détenir l’un des taux de natalité les plus faibles au monde : 1,3 enfant par femme. Pourtant, un village isolé d’environ 5 700 habitants déjoue les statistiques. À Nagi, le taux de naissance est deux fois plus élevé que la moyenne nationale, à raison de 2,7 enfants par femme, et 47% des foyers ont plus de trois enfants.

Sans atouts économiques majeurs ni proximité avec une grande métropole, Nagi intrigue. À tel point que le Premier ministre Fumio Kishida s’y est rendu en personne, suivi de nombreuses délégations d’élus et de fonctionnaires désireux de percer le secret de ce modèle à contre-courant des tendances démographiques du pays.

De l’argent, des infrastructures et des seniors actifs : le combo gagnant ?

La hausse de la natalité à Nagi résulte en partie de vingt ans de réformes et d’un soutien financier massif aux familles. La municipalité verse une allocation de 100 000 yens (environ 667 euros) à chaque naissance. Les familles qui élèvent leurs enfants dans la commune reçoivent un soutien mensuel d’environ 100 euros par enfant. Les aides s’accroissent à mesure que les enfants grandissent, et les parents de lycéens perçoivent jusqu’à 135 000 euros par an, dans un pays où l’éducation est payante. Les sièges d’auto et autres accessoires pour bébés sont subventionnés, au même titre que les manuels scolaires, repas de cantine et tickets de transports.

L’expérience des pays nordiques nous l’a montré : les politiques familiales généreuses ne suffisent pas à enrayer la baisse des naissances1 (d’ailleurs, a-t-on déjà trouvé la solution magique à ce défi ?).

Ce qui est intéressant à Nagi, c’est la manière dont la volonté de relancer la natalité s’inscrit dans un projet collectif plus large. La municipalité n’a pas seulement réorienté ses finances : elle a repensé son organisation sociale, en misant sur la solidarité intergénérationnelle et la création d’un environnement favorable aux familles. Les crèches sont gérées par des volontaires, souvent des seniors, et les garderies servent aussi de lieux de rencontre entre les différentes générations. Cet engagement s’étend au monde du travail, où des commerces emploient des actifs de 20 à 70 ans, tout en favorisant la réinsertion de retraités désireux de reprendre une activité.

La ville reste un cas particulier. Avec moins de 6 000 habitants, le nombre de bénéficiaires des aides financières demeure limité. Il est d’ailleurs difficile de déterminer si la natalité y a véritablement décollé grâce à ces politiques ou si la commune attire des couples qui, de toute façon, auraient eu des enfants, mais cherchent à les élever dans des conditions optimales. Une chose est certaine : le cadre de vie joue un rôle clé. Le climat est réputé propice aux enfants, les espaces publics sont pensés pour les familles, et la ville s’est progressivement (re)façonnée à hauteur d’enfant — et, par ricochet, à hauteur de parents. Ce cercle vertueux semble favoriser la hausse des naissances, sans qu’il soit possible d’en établir un lien de cause à effet direct.

Quand la ville et ses habitants oublient les enfants

En France, la baisse de la natalité s’accompagne d’un phénomène parallèle : la disparition progressive des enfants de l’espace public. Clément Rivière, sociologue et auteur de Leurs enfants dans la ville, a montré que le temps passé par les enfants en autonomie dans les rues et les parcs a considérablement diminué depuis les années 1980. La massification de l’automobile, la réduction des trottoirs, la pollution et la raréfaction des espaces piétonniers ont rendu la ville moins accueillante pour les plus jeunes, mais aussi plus dangereuse pour les plus âgés.

Or, la raréfaction des enfants dans l’espace public nourrit un cercle vicieux : à mesure que les enfants disparaissent des espaces publics, l’intolérance envers leur présence se renforce. A titre d’exemple, en France ou encore en Belgique, plusieurs restaurateurs assument de ne plus accueillir les groupes comprenant des enfants, même si cela peut les exposer, en France, à une amende. Le risque d’une chute des naissances est aussi là : l’invisibilisation des plus jeunes dans l’espace public nourrit un rejet qui, à son tour, contribue à une nouvelle diminution des naissances.

Démographie en question : quels modèles pour inspirer la France ?

L’expérience de Nagi interroge et, bien que ce modèle ne soit pas transposable à l’échelle nationale, il offre certaines pistes de réflexion.

La relance démographique ne peut être dissociée d’une prise de conscience collective à long terme. Si les aides financières jouent un rôle, forcément limité, elles ne constituent qu’un élément d’un projet plus vaste, qui repose sur la réorganisation sociale et une forte implication locale. La réussite de cette expérience montre qu’un véritable changement passe par l’engagement des citoyens et une vision collective de l’avenir, et que les politiques doivent être pensées dans cette dynamique.

La réhabilitation des liens intergénérationnels apparaît comme une piste prometteuse. Une hypothèse que Maxime Sbaihi explore dans son dernier essai sur la natalité, Les balançoires vides : face à la pénurie de personnel dans les structures de petite enfance, pourquoi ne pas faire appel en complément aux plus volontaires parmi nos 18 millions de retraités ?

Quant à la question du financement du retournement démographique ; l’inversion de la pyramide des âges fait apparaître de nouveaux enjeux. Qui favoriser au niveau local ? Dans un article de décembre 2024 intitulé « Démographie : des EHPAD ou des crèches ? », Julien Damon s’interroge sur les arbitrages à venir : « Dans le contexte contemporain les pouvoirs publics sont, à l’échelle nationale, engagés dans les deux voies. Pour les petits enfants, il s’agit d’organiser un service public de la petite enfance, avec développement quantitatif et qualitatif d’une offre de modes de garde répondant aux demandes, avec également révision des modalités d’indemnisation du congé parental. Tout ceci est nécessairement coûteux. Pour les dépendants, il s’agit de déployer un service public départemental de l’autonomie afin là aussi de répondre aux demandes. Là aussi les coûts sont élevés. Si l’État ne marque pas de préférence pour un âge ou pour l’autre aux deux extrêmes de la vie, du côté des collectivités territoriales l’alternative crèches vs EPHAD est clairement formulée. »

- En Suède, les parents disposent chacun d’un peu plus de trois mois et demi, auxquels s’ajoutent quatre autres mois à se répartir comme ils le souhaitent.Les parents en congé conservent 100 % de leur salaire sur la période. Pourtant, les taux de natalité ne décollent pas et ont même atteint en 2022 un niveau historiquement bas dans les pays nordiques. ↩︎